【FP2級】建ぺい率(建蔽率)(建築基準法❸)

今回は建築基準法の第3回目です。いよいよ実技試験で超頻出の「建ぺい率」を学習していきます。計算問題があるけど、やり方さえ覚えれば難しくないから安心してね!

- 建ぺい率の計算ができるようになる

- 建ぺい率の緩和条件や敷地がまたがる場合の扱いを理解する

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ

建ぺい率(建蔽率)とは

建ぺい率(建蔽率)とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。

計算式で表すと次のようになります。

たとえば、300㎡の敷地に180㎡の住宅を建てた場合は、下の計算式のとおり、建ぺい率は60%になるということです。

$$\frac{180㎡}{300㎡}\times100=60%$$

建ぺい率(建蔽率)の上限

指定建蔽率(指定建ぺい率)

せっかくの土地を有効活用するため、多くの人は敷地面積いっぱいに建物を建てたいと考えるでしょう。

しかし、防火規制のところでも学習したとおり、火災が起こった時に建物が密集していると延焼の危険があります。

このため、みんなが敷地いっぱいに建築して建物が密集することを防ぐため、建ぺい率は用途地域ごとに上限が定められています。

これを“指定建ぺい率”といいます。

例えば、商業地域では80%が上限と定められており、第一種低層住居専用地域では都市計画によって30%〜60%の間で上限が定められることになっています。

つまり、仮に300㎡の土地があったとしても、建蔽率の上限が60%の地区では、「300㎡×60%=180㎡」までしか建物を建築することはできないわけです。

建ぺい率(建蔽率)の緩和

建ぺい率の上限は、一定の条件を満たした場合に例外として緩和されます。

建ぺい率が緩和される条件として、次の3つを覚えておきましょう。

❶と❷両方に当てはまる場合は、建ぺい率は合計+20%となります。

❷は準防火地域内で耐火建築物や準耐火建築物を建てる場合も適用されます。

また、❸のケースはもともとの建ぺい率が80%なので、20%加算すると100%になります。つまり、建ぺい率の上限がなくなり、敷地全体に建物が建てられるということです。

角地の建物は2方向が道路に囲まれているから延焼しにくいよね。防火地域内の耐火建築物も延焼しにくい。こういった理由から、建ぺい率が緩和されるんだ!

他にも、広場にある建物や山奥の建物など、延焼を気にする必要がない場合は、建ぺい率が100%(つまり上限なし)になることがあります。頭の片隅に入れておきましょう。

建ぺい率を攻略するためには、実際に計算問題を解いてみるのが近道です。

さっそく練習問題をやってみましょう。

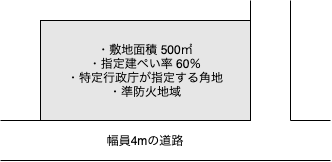

以下の土地に耐火建築物を建築する場合、敷地面積の限度は何㎡になるでしょうか?

この土地は「特定行政庁が指定する角地」に該当するため、指定建ぺい率が+10%緩和されます。

一方で、準防火地域であるため「防火地域に耐火建築物を建てる場合」には該当しません。この点は引っ掛けなので注意しましょう。

以上より、建ぺい率は70%(60%+10%)となり、500㎡×70%=350㎡が敷地面積の限度となります。

続けて練習問題をやってみましょう。

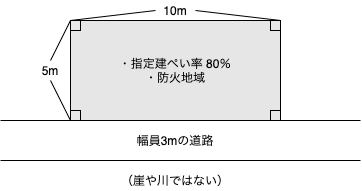

以下の土地に耐火建築物を建築する場合、敷地面積の限度は何㎡になるでしょうか?

この土地の面積は500㎡(5m×10m)ですが、接している道路の幅員が3mしかないため、道路の幅員が4mになるよう、セットバックが必要になります。

道路の反対側は崖や川ではないことから、道路の両側を0.5mずつ後退させます。

つまり、この土地の面積は(5m–0.5m)×10m=450㎡とみなして計算することになります。

また、この土地は「指定建ぺい率80%の防火地域で耐火建築物を建てる場合」に該当することから、建ぺい率は100%となります。

以上から、450㎡×100%=450㎡が敷地面積の限度となります。

道路の反対側が崖や川の場合は、1m分のセットバックが必要になります。FP2級試験ではセットバックを絡めた問題が頻出だから注意しよう!

敷地が建ぺい率の異なる地域にまたがる場合

敷地が建ぺい率の異なる用途地域にまたがる場合は、どのようにして建築可能面積を求めれば良いのでしょうか。

答えは“加重平均”により算出します。

要するに、用途地域ごとにそれぞれ建築可能面積を足して算出するということです。

うーん、ちょっとイメージがわかないぞ

次の練習問題❸を見るとイメージできると思います。一緒に解いてみましょう!

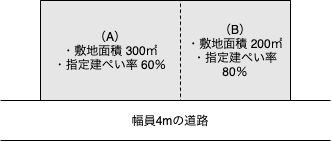

以下の土地に建物(耐火建築物ではない)を建築する場合、敷地面積の限度は何㎡になるでしょうか?

指定建ぺい率が異なる土地の場合、建築可能面積をそれぞれ計算し、最後に足します。

(A)の土地・・・300㎡×60%=180㎡

(B)の土地・・・200㎡×80%=160㎡

(A)+(B)=340㎡

以上のとおり、敷地面積の限度は340㎡になります。

ところで、練習問題❸で「土地全体の建ぺい率を求めよ」と問われるケースもあります。

その場合は、(A)と(B)それぞれの建ぺい率とそれぞれの土地の面積を加重平均して求めます。

少し難しく書きましたが、要するに次のように計算します。

$$\frac{180㎡+160㎡}{300㎡+200㎡}\times100=68%$$

したがって、練習問題❸の土地全体の建ぺい率は68%ということになります。

建築可能面積と建ぺい率の計算問題は、FP2級試験では超頻出です。

計算のやり方さえ知っていれば確実に点が取れるので、しっかり理解しておきましょう。

建ぺい率(建蔽率)まとめ

最後にFP2級試験対策として建ぺい率(建蔽率)のまとめです。

- $$建ぺい率(%)=\frac{建築面積(㎡)}{敷地面積(㎡)}\times100$$

- 特定行政庁が指定する角地にある建物 ➡︎ 建ぺい率+10%

- 防火地域内で耐火建築物を建てる場合 ➡︎ 建ぺい率+10%

- 指定建ぺい率80%の防火地域で耐火建築物を建てる場合 ➡︎ 建ぺい率+20%(100%となる)

- 建ぺい率の異なる地域にまたがる場合、加重平均により求める

今回の学習は以上です。次回いよいよ建築基準法の最終回、容積率を解説します。建ぺい率とならんで超頻出なので、もうひとふんばり頑張りましょう。

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ