【FP2級】不動産登記〜登記記録の内容と効力

不動産の初回は「不動産登記」を学習します。FP2級学科では必ずと言っていいほど出題されるテーマです。

- 不動産登記の概要を理解する

- 対抗力と公信力を理解する

- 登記所で取得できる書類を理解する

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ

不動産登記とは

登記記録は誰でも閲覧可能

不動産登記とは、土地や建物の所在地や面積、所有権などの情報を記録することです。

土地1筆ごと、建物1個ごとに作成されます。

登記記録は登記所(法務局)で「登記事項証明書」の交付を受けることで、誰でも閲覧することができます。

例えば「あの豪邸の所有者を知りたい!」と思えば、登記所で数百円の印紙税を払えば簡単に調べることができます。

この点はFP2級では超頻出なので、必ず覚えておきましょう。

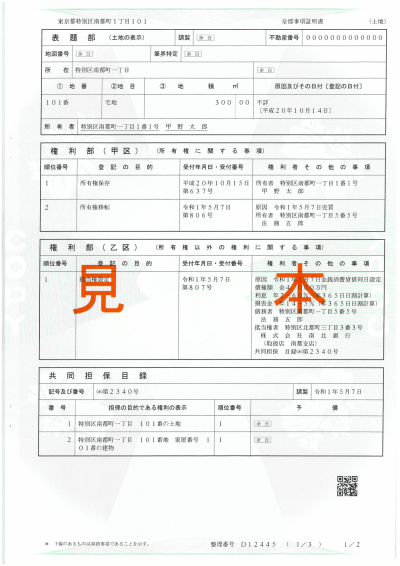

表題部と権利部

登記事項証明書は表題部と権利部に分かれ、それぞれ次のような情報を表示します。

- 表題部・・・所在地や面積など不動産の物理的な概要を表示

- 権利部(甲区)・・・不動産の所有権を表示

- 権利部(乙区)・・・不動産の所有権以外の権利を表示

「表題部」には登記義務があり、建物の場合、住宅新築から1か月以内に登記申請をしなければなりません。

「権利部」の登記はしなくてもOKです。ただし、実務的には自分の所有権を証明するために登記するのが一般的です。

イメージがわくように、登記事項証明書のサンプルを見てみましょう。

建物の登記事項証明書のサンプルです。

登記事項証明書は登記所の窓口申請だけでなく、郵送やオンライン請求も可能です。

画像上段の表題部には、建物の所在地や面積など、その建物の特徴を表す基本的な事項が記載されていることが分かります。

面積の表示に関しては、次の点を覚えておきましょう。

- 区分所有建物(分譲マンション等)は、壁の内側線で囲まれた面積(内法面積)で表示

- 区分所有建物以外は、壁などの中心線で囲まれた面積(壁芯面積)で表示

次に中段の権利部(甲区)には、建物所有者の氏名と住所が記載されています。

住宅新築した建物で初めて行う登記を「所有権保存登記」、建物の売買により所有者が変わった時に行う登記を「所有権移転登記」といいます。

最後に下段の権利部(乙区)には、抵当権設定の登記があります。銀行が所有者に500万円を貸付けており、その担保として抵当権を設定していることが分かりますね。

権利部の甲区と乙区の違いを整理しておきましょう。

| 権利部(甲区) | 所有権・仮登記・差押え 等 |

| 権利部(乙区) | 抵当権・借地権・地上権 等 |

ところで抵当権ってなんだ?

例えば住宅ローンの担保として土地や建物に銀行が設定する権利のことだよ。住宅ローンが返せなくなった時、銀行は抵当権を実行して土地や建物を差押えします。

上の画像は建物のサンプルですが、土地の登記事項証明書の表題部にも所在・地番・地積(面積)が表示されます。

ここで注意しなければならないのは、登記記録上の地番と一般的に用いられている住所は必ずしも一致しないということです。

登記の効力

第三者への対抗力

先ほど「表示登記は義務だが、権利登記は義務ではない」と解説をしました。

ではなぜ登録免許税を払ってまで「権利登記」をするのでしょうか。

大きな理由が、対抗力(第三者対抗要件)という法的な効力を発生させるためです。

対抗力とは、「この土地は俺のもんだ!」とか「この土地にはうちの銀行が抵当権を設定していますよ!」といったことを第三者に主張できる権利のことです。

対抗力を理解するために、次のケース問題を見てみましょう。

不動産の売主Aさんが、BさんとCさんそれぞれと売買契約(二重譲渡)したとします。この場合、BさんとCさんのどちらの所有権が優先されるでしょうか?

いかがでしょう。

答えば、先に所有権移転登記をした方の所有権が優先されます。

仮にBさんが先に所有権移転登記をしていた場合、BさんはCさんに対して「これは俺の土地だ!」と主張することができます。

これが対抗力です。

不動産登記に公信力はない

不動産登記に「公信力」はありません。

公信力がないとは、「登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記の内容が実態と異なっていても保護されない」ということです。

次のようなケースを見てみましょう。

Aさんは、登記上の所有者であるBさん(実は悪い人)から土地を購入しました。

しかしその後、土地の真の所有者Cさんが現れ「真の所有者は私だから土地を返してくれ!」と言われました。

この場合、原則としてAさんはCさんに土地を返さなければなりません。

登記には公信力がないので、登記記録を信じて取引したとしても、Aさんは法的には保護されないということです。

重要ポイントなのでもう一度おさらいしておきましょう。

仮登記とは

仮登記

これまで説明してきた通常の登記(本登記)に対して、「仮登記」という制度があります。

仮登記とは、物件変動や登記申請に必要な書類が揃わない時点で、将来の登記上の権利を保全しておくための仮の登記です。

要するに「登記の予約」のことです。

登記は早い者勝ちなので、早めに予約しておくことで、後の登記上の順位を確保するための手続となります。

登記申請に必要な条件が揃った段階で本登記に移行します。

仮登記がある状態で別の人が本登記を行うこともできますが、優先されるのはあくまで先に登記した方になります。

登記所で閲覧できる資料

登記所には、登記事項証明書の他にも様々な資料が備え付けられています。

公図、地図(14条地図)、地積測量図、建物図面の4つをおさえておきましょう。

公図と地図

公図とは、土地の区画や地番を示した図面のことで、土地の大まかな位置関係を確認する資料として利用されます。

公図の問題は精度が低いことです。

公図の多くは明治時代に作成されたもので、当時の測量技術が未熟だったこともあり、現況とは大きく異なるケースがあるのが実態です。

このため現在国が作成を進めているのが地図です。

不動産登記法14条に基づくものであるため、14条地図とも呼ばれます。

地図は現在の測量技術に基づき作成されるので、地図の制度は公図よりも高いです。

じゃあ公図はいらないんじゃないか?

地図はまだ未作成の地域も多いんだ。このため地図がない地域では当面、公図が使われることになります。

地積測量図と建物図面

地積測量図とは、土地の面積(地積)や土地の形状を測量した結果を示した図面です。

土地の表示登記や、文筆(土地を複数の筆に分けること)の表題登記をする際に必要となります。

次に建物図面とは、建物の位置や形状を示した図面のことです。

新しく建物を建てた時の表題登記をする際に必要となります。

どちらも現状では全ての土地や建物に備えられてはいません。

この点は地図と同じですね。

改正不動産登記法

これまで相続により不動産を取得しても、所有権移転登記をする義務がなかったため、世代を重ねるごとに所有者が不明となり、空き家が放置されることが社会問題になっていました。

こうした中で2024年4月に不動産登記法が施行され、相続で不動産を取得した場合には、3年以内に相続登記することが義務化されました。

法改正は試験に頻出なので、しっかりおさえておきましょう。ここで差がつきます。

過去問チャレンジ

それではFP2級試験対策として、実際の過去問を解いてみましょう。

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。

- 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。

- 一般に公図と呼ばれる地図に準ずる図面は、地図が登記所に備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備えられているものであり、一筆または二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状および地番を表示するものである。

- 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。

それでは解答を見てみましょう。

❶適切。

設問のとおりです。二重譲渡の場合、先に所有権移転登記をした方が優先されます。

❷適切。

設問のとおりです。不動産の所有権は権利部甲区に、所有権以外の権利は権利部乙区に記載されます。抵当権は所有権以外の権利に該当するため、権利部乙区に記載されます。

❸適切。

設問のとおりです。公図は明治時代につくられたもので精度はイマイチですが、土地のおおまかな位置関係を確認する資料としては有用です。

❹不適切。

不動産の登記事項証明書は、登記所で交付申請すれば誰でも閲覧することができます。利害関係者に限定されません。なお、登記事項証明書はインターネットでの交付請求もできますが、受領方法は登記所の窓口か郵送に限定されます(ダウンロードによる受け取りはできない)。

以上により、正解は❹となります。

まとめ

最後にFP2級試験の対策として、不動産登記のまとめです。

- 登記記録は誰でも閲覧できる

- 登記事項証明書には表題部と権利部(甲区・乙区)がある

- 甲区には所有権、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)を表示

- 区分所有建物は内法面積、それ以外は壁芯面積で表示

- 登記により第三者に対抗力できる

- 不動産登記に公信力はない

- 公図の精度は低く、地図の精度は高い

- 相続により取得した不動産は、3年以内に相続登記しなければならない

今回の学習は以上です。ここで確実に1点取りましょう。次回は不動産価格の決定方法を解説していきます。

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ