【FP2級】容積率(建築基準法❹)

今回はいよいよ建築基準法の最終回です。建ぺい率と並んで実技試験で超頻出の「容積率」を学習してます。もうひとふんばりです!

- 容積率の計算ができるようになる

- 前面道路の幅員による容積率の制限や敷地がまたがる場合の扱いを理解する

試験対策には“直前対策note(〜2026年5月試験対応)”がおすすめだぞ

容積率とは

容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合のことです。

延べ面積とは、建物の床面積の合計のことです。例えば1階と2階が50㎡、3階が40㎡の建物の延べ面積は140㎡となります。

容積率は次のような計算式で算出します。

たとえば、100㎡の敷地に対して延べ面積240㎡の建物を建てた場合、下の計算式のとおり、容積率は240%になるということです。

$$\frac{240㎡}{100㎡}\times100=240%$$

なんでこんな制限をするんだ?

人口密度をコントロールするためです。狭い道路沿いに高層マンションが並んで人が集まりすぎると通行が困難になってしまいます。建物の延べ面積を制限することで住みやすい街をつくるわけです。

容積率の上限

指定容積率

建ぺい率と同じように、容積率も地域によって上限が定められます。

第一種低層住居専用地域では50%と定められることもあれば、商業地域では1,000%に定められることもあります。

この容積率の上限のことを“指定容積率”といいます。

たとえば、敷地面積が200㎡、指定容積率が150%の場合は、延べ面積300㎡(200㎡×150%)までの建物しか建てられません。

前面道路の幅員による容積率の制限

敷地が接する道路(前面道路)の幅員が12m未満の場合、指定容積率と以下の計算で求める値の小さい方が容積率が上限になります。

- 住居系用途地域・・・全面道路の幅員×40%

- 住居系以外の用途地域・・・全面道路の幅員×60%

意味わからんぞ

少しわかりづらいと思うので、練習問題で見てみましょう。

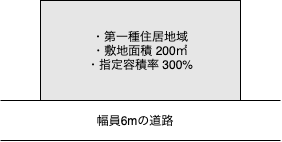

以下の土地に建物を建築する場合の最大延べ面積はいくらになるでしょうか?

この敷地は前面道路の幅員が12m未満であるため、「前面道路の幅員による容積率の制限」を受けます。

この敷地の用途地域は第一種住居地域。つまり「住居系用途地域」であることから、前面道路の幅員(6m)に40%を乗じます。

6m×40%=2.4 → 240%

この240%と指定容積率の300%を比較し、小さい方がこの敷地の容積率の上限となります。つまり、240%が容積率の上限になるということです。

以上から、200㎡×240%=280㎡がこの敷地の最大延べ面積となります。

少しイメージできたかな?もう1問やってみよう!

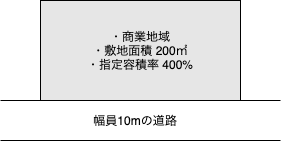

以下の土地に建物を建築する場合の最大延べ面積は何㎡になるでしょうか?

この敷地も前面道路が12m未満なので、「前面道路の幅員による容積率の制限」を受けます。

用途地域は商業地域で「住居系以外の用途地域」であることから、前面道路の幅員に60%を乗じます。

10m×60%=6 → 600%

この数値と指定容積率を比較すると、指定容積率の400%の方が小さいですね。

したがって、200㎡×400%=800㎡が、この敷地の最大延べ面積になります。

何回かやれば覚えられそうだな

敷地が容積率の異なる地域にまたがる場合

敷地が容積率の異なる用途地域にまたがる場合は、どのようにして最大延べ面積を求めれば良いのでしょうか。

答えは“加重平均”により算出します。

要するに、用途地域ごとにそれぞれ建築可能な延べ面積を求めて算出するということです。考え方は建ぺい率と同じですね。

今回も練習問題で見ていきましょう。

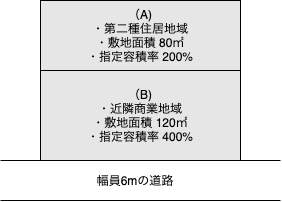

以下の土地に建物を建築する場合の最大延べ面積は何㎡になるでしょうか?

敷地(A)と(B)では指定容積率が異なるため、それぞれ最大延べ面積を算出します。

まずは敷地(A)からいきましょう。

敷地(A)の指定容積率は200%となっていますが、前面道路の幅員が12m未満であることから、「前面道路の幅員による容積率の制限」を受けます。

用途地域は第二種住居地域で「住居系用途地域」に当たることから、前面道路の幅員に40%を乗じます。

6m×40%=2.4 → 240%

この数値と指定容積率を比較すると、指定容積率の200%の方が小さいですね。

したがって、80㎡×200%=160㎡が、敷地(A)の最大延べ面積になります。

次に敷地(B)です。

敷地(B)も前面道路の12m未満であることから、「前面道路の幅員による容積率の制限」を受けます。この点は敷地(A)と同じです。

用途地域は近隣商業地域で「住居系以外の用途地域」に当たることから、前面道路の幅員に60%を乗じます。

6m×60%=3.6 → 360%

この数値は指定容積率の400%よりも小さいですね。

したがって、120㎡×360%=432㎡が、敷地(B)の最大延べ面積になります。

最後に(A)と(B)の最大延べ面積を合計して、敷地全体の最大延べ面積を求めます。

160㎡+432㎡=592㎡

以上のとおり、最大延べ面積は592㎡になります。

ところで、練習問題❸で「土地全体の容積率を求めよ」と問われるケースもあります。

その場合は、(A)と(B)それぞれの容積率とそれぞれの土地の面積を加重平均して求めます。

少し難しく書きましたが、要するに次のように計算します。

$$\frac{592㎡}{200㎡}\times100=296%$$

したがって、練習問題❸の土地全体の容積率は296%ということになります。

こちらの計算方法も押さえておきましょう。

練習問題❸ができれば容積率の問題はほぼ大丈夫です!

容積率まとめ

最後にFP2級試験対策として容積率のまとめです。

- $$容積率(%)=\frac{延べ面積(㎡)}{敷地面積(㎡)}\times100$$

- 前面道路の幅員による制限

☑︎住居系用途地域 ➡︎ 40%

☑︎住居系以外の用途地域 ➡︎ 60% - 容積率の異なる地域にまたがる場合は加重平均で求める

- 容積率は角地や耐火建築物でも緩和されない

建築基準法で間違えやすいポイント(おまけ)

最後に、規制が異なる地域にまたがって建物を建てる場合の扱いを整理しておきましょう。

規制が異なる地域にまたがって建物を建てる場合・・・

- 用途規制 ➡︎ 過半の属する方の規制を適用

- 防火規制 ➡︎ 厳しい方の規制を適用

- 建ぺい率/容積率 ➡︎ 両地域の加重平均で求める

ひっかけ問題に注意だな

長かった建築基準法もこれで終了です。FP2級試験では必ずと言っていいほど出題されるから、しっかり復習しておきましょう。次回は”農地法”を解説します。

試験対策には“直前対策note(〜2026年5月試験対応)”がおすすめだぞ