【FP2級】相続の基本〜相続人と法定相続分

今回から相続の学習に入ります。まずは「相続人」や「法定相続分」といった相続の基本事項を理解しておきましょう。ここで1点取れます!

- 親族の範囲と養子の定義を理解する

- 相続人と法定相続分を理解する代襲相続を理解する

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ

親族と〇〇親等の数え方

民法上の親族の範囲

誰かが亡くなると、その人が持っていた財産は親族等に相続されます。

「親族」という言葉は日常に使われていますが、定義はあまり知られていません。

相続の学習に入る前に、まずは民法上の親族の定義を理解しておきましょう。

ていうか、6親等とか3親等ってなんだ?

親等とは、親族関係の遠近を示す単位です。

数が小さいほど近い親族、数が大きいほど遠い親族となります。

〇〇親等の数え方

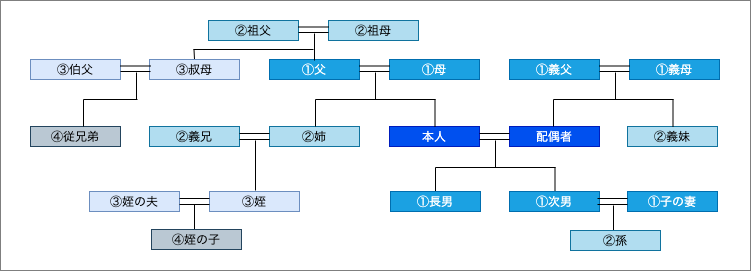

下の図を見てみましょう。

図の中の数字が何親等かを表しています。

何親等か数えるときは、まず自分と配偶者をゼロとして上や下に行くごとに数字を足していきます。

たとえば、父母や子は1親等、祖父母や孫、兄弟姉妹は2親等になります。

上の図には書ききれませんでしたが、従兄弟の子は5親等、従兄弟の孫は6親等になるということです。

6親等までが親族ですから、親族の範囲はけっこう広いことが分かると思います。

じゃあ姻族ってのはなんだ?

姻族というのは、配偶者側の血族のことを指します。

先ほどの図では、義父母や義妹、義兄、姪の夫、子の妻などが姻族に該当しますね。

繰り返しになりますが、3親等以内の姻族が民法上の親族です。

つまり、配偶者の伯父・叔母は3親等なので親族ですが、配偶者の従兄弟は4親等なので民法上は親族には該当しないことになります。

なお、直系尊属と兄弟姉妹は互いに扶養する義務があります。

また、それ以外の3親等以内の親族でも、特別な事情がある場合、家庭裁判所は扶養の義務を負わせることができます。

何親等か数えるだけで解ける問題が出題されることもあります。それほど難しくないから、しっかり理解しておこう!

養子縁組

養子とは

養子とは、養子縁組によって子となった者のことを指します。

養子となった子は、民法上、養親の摘出子(ちゃくしゅつし)と同等の地位を取得します。

嫡出子とは、婚姻関係のある男女の間に生まれた子のことです。

つまり、実の子も養子も民法上の権利は変わらず、相続の権利も等しく有するということです。

ところで、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

それぞれの特徴を押さえておきましょう。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、実父母との親族関係を絶ち切らずに、他の者の養子になる形態の養子縁組のことです。

養親になろうとする者は20歳以上であること、養子にしようとする者は養親よりも年少者であることが条件です。単身者でも養親になることができます。

未成年者を養子にしようとする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

普通養子縁組では、子は実父母とも養親とも親族関係にあるため、実父母と養親のどちらの相続人にもなります。

特別養子縁組

実父母との親族関係を断ち切って、他の者の養子になる形態の養子縁組のことです。

このため特別養子縁組は、普通養子縁組よりも条件が厳しくなります。

まず、養親は少なくとも一方が25歳以上の夫婦でなくてはなりません。

普通養子縁組では単身者も養親になれますが、特別養子縁組では夫婦であることが条件です。

また、特別養子は原則として15歳未満であることが条件になっています。

特別養子縁組を結ぶには、原則として実父母の同意に加え家庭裁判所の審判が必要になります。

特別養子縁組では、実方の血族との親族関係は終了するため、実父母の相続人になることはできません。

ここは重要なのでもう一度いいます。

特別養子縁組では実父母の相続人にはなりません。

- 普通養子縁組・・・実父母と養親の両方の相続人になる

- 特別養子縁組・・・養親のみ相続人になる(実父母の相続人にはならない)

相続人と相続分

相続人

財産を残して亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産の相続を受ける人を「相続人」といいます。

相続人のうち、民放で定める相続人を「法定相続人」といいます。

法定相続人になるのは、配偶者と血族です。

配偶者は常に相続人になりますが、血族には優先順位があります。

次の表で整理しておきましょう。

| 配偶者 | 常に相続人になる |

| 子 | 第1順位 |

| 直系尊属 | 第2順位(子がいなければ相続人になる) |

| 兄弟姉妹 | 第3順位(子も直系尊属もいなければ相続人になる) |

配偶者は常に相続人になります。

配偶者の他に、子や直系尊属、兄弟姉妹がいる場合には優先順位が高い方から配偶者にプラスして相続人になります。

組み合わせとしては、配偶者+子、配偶者+直系尊属、配偶者+兄弟姉妹のいずれかとなります。

つまり、子・直系尊属・兄弟姉妹が同時に相続人にはなりません。

例えば、被相続人に配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹がいる場合、相続人になるのは配偶者と第1順位の子だけです。直系尊属や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

被相続人に子がいない場合は配偶者+直系尊属が相続人になり、子も直系尊属もいない場合にやっと配偶者+兄弟姉妹が相続人になるわけです。

直系尊属は被相続人に近い血族が優先されます。要するに、父母も祖父母も存命の場合は父母が優先され、祖父母は相続人にはなりません。

“非嫡出子”とは婚姻関係のない男女の間に生まれた子のことです。

ここまでの学習内容をケーススタディで整理しておきましょう。

- 被相続人の親族が、妻・長男・次男・父・母・妹

➡︎ 妻・長男・次男が法定相続人 - 被相続人の親族が、妻・父・母・妹

➡︎ 妻・父・母が法定相続人 - 被相続人の親族が、妻・妹

➡︎ 妻・妹が法定相続人 - 被相続人の親族が、父・母・妹

➡︎ 父・母が法定相続人

欠格と排除

本来なら相続人になる人であっても、欠格事由に該当する人、推定相続人から排除された人は相続人になることはできません。

| 欠格 | 次のケースは欠格事由に該当し、相続人の資格がなくなる ・被相続人を殺害した ・詐欺や脅迫して遺言書を書かせた ・遺言書を偽造・破棄した |

| 排除 | 次のケースは被相続人が家庭裁判所に申し立てて、相続人から排除することができる ・被相続人を虐待していた ・相続人に著しい非行行為があった |

当然に資格がなくなるのが欠格、被相続人の意思で資格を剥奪するのが排除です。

欠格の方がやべーな

法定相続分

「法定相続分」とは、民法に定められた遺産を相続する割合の目安のことです。

法定相続分にはルールがあります。

基本中の基本なので必ず覚えておきましょう。

- 相続人が配偶者と子

➡︎ 配偶者1/2、子1/2 - 相続人が配偶者と直系尊属

➡︎ 配偶者2/3、直系尊属1/3 - 相続人が配偶者と兄弟姉妹

➡︎ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

相続人の優先順位が下がるほど、配偶者の取り分が増えることが分かりますね。

繰り返しになりますが、基本中の基本なので赤字部分は必ず覚えておきましょう。

子どもが2人いる時はどうなるんだ?

子どもが複数いる場合は、法定相続分を均等按分するよ。子どもが2人であれば1人当たり1/4、3人であれば一人当たり1/6が法定相続分になるということです!

同じように、法定相続人が配偶者と4人の兄弟姉妹も場合を考えてみましょう。

配偶者の相続分は3/4になりますが、兄弟姉妹は1/4を更に4人で分けるため、1人当たりの相続分は1/16ということになります。

法定相続分の計算は頻出なので必ず理解しておきましょう。

代襲相続

代襲相続とは

相続が開始した時、本来は相続人になるはずの子や兄弟姉妹が既に死亡している場合、子の子(被相続人の孫)や兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が、子や兄弟姉妹に代わって相続人となります。

このように、本来の相続人に代わって直系卑属が相続することを“代襲相続”といい、代襲相続した者のことを“代襲相続人”といいます。

代襲相続が発生するのは、次のようなケースです。

- 本来の相続人が既に死亡している場合

- 本来の相続人が欠格や排除により相続権を失っている場合

本来の相続人が欠格や排除の対象になっていても、その子どもは代襲相続人になれるという点は覚えておきましょう。

一方、本来の相続人が相続を放棄している場合は代襲相続は発生しません。

この違いはしっかり整理しておきましょう。

代襲相続分

代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人と同じです。

代襲相続人が複数いる場合は、均等按分することになります。

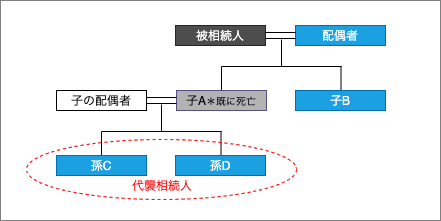

言葉だけでは分かりづらいと思うので、次の図を見てください。

図のケースでは、本来、配偶者と2人の子(AとB)が法定相続人になります。

しかし、子Aは既に死亡していますね。

この場合、孫Cと孫Dが代襲相続人となり、本来は子Aが相続するはずだった財産を、2人で按分して相続することになります。

子Aが生きていれば相続財産の1/4を相続するはずだったので、これを按分すると孫Cと孫Dの法定相続分はそれぞれ1/8です。

従って、配偶者:1/2、子B:1/4、孫C:1/8、孫D:1/8が法定相続分となります。

相続分を計算する問題は超頻出です。代襲相続が絡むケースが多いので、考え方を正確に理解しておこう!

過去問チャレンジ

それでは実際の過去問を見てみましょう!

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。

- 養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合であっても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。

- 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる

- 相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の法定相続分は同じであるが、嫡出でない子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1である。

(2022年1月 FP2級学科試験)

それでは解説していきます。

❶適切。

配偶者のほか、血族6親等、姻族3親等までが民法上の親族です。

❷適切。

普通養子縁組では、実父母との親族関係は終了せず、子は実父母と養親の両方の相続人となります。一方、特別養子縁組では、実父母との親族関係は終了するため、実父母の相続人にはなれません。この違いは必ず押さえておきましょう。

❸適切。

設問の通りです。やや難易度が高い設問ですが、余裕があれば覚えておきましょう。

❹不適切。

実子、養子、摘出子、非摘出子の法定相続分は全て同じです。実子でなくても差別はされないということです。

以上により、正解は❹となります。

相続の基本まとめ

最後に今回の講義のポイントをまとめておきます。

- 民法上の親族は6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族

- 特別養子は、実父母の相続人にはならない

- 法定相続分は次のとおり

配偶者と子 ➡︎ 配偶者1/2、子1/2

配偶者と直系尊属 ➡︎ 配偶者2/3、直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹 ➡︎ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 - 相続人は欠格や排除により資格を失う

- 欠格・排除は代襲相続の対象、相続放棄は代襲相続の対象外

今回の講義はここまでです。次回は配偶者居住権、持戻し、寄与分など2018年の民法改正で創設された権利を中心に学習していきます。

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ

4.png)