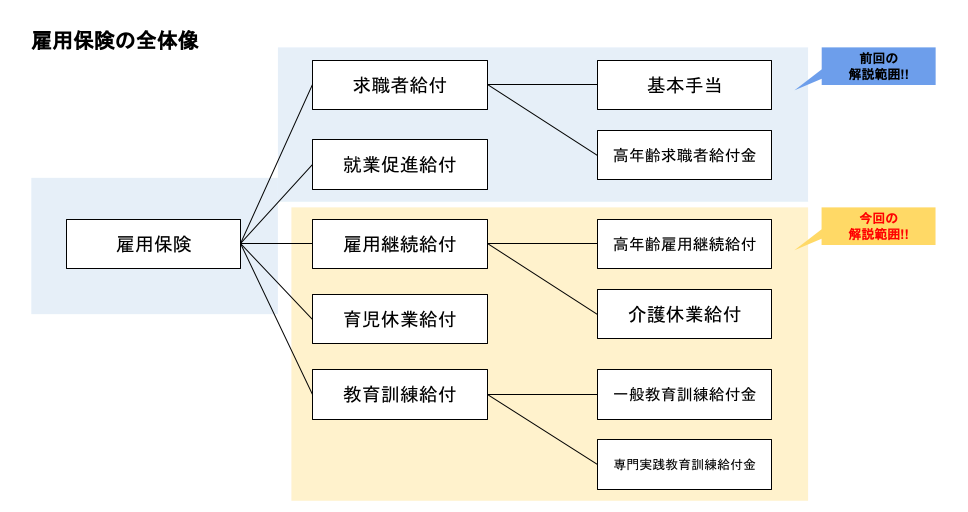

【FP2級】雇用保険❷〜高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付・教育訓練給付

前回に続いて雇用保険の学習です。今回は雇用継続給付や教育訓練給付を解説します。

- 高年齢雇用継続給付を理解する

- 育児休業給付と介護休業給付を理解する

- 教育訓練給付を理解する

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付の受給要件

まずは雇用継続給付のうち、“高年齢雇用継続給付”を学習します。

多くの企業には役職定年制度があり、60歳以降は賃金が減少します。しかし、公的年金の受給開始(65歳)より前に賃金が下がると生活に困ってしまうかもしれません。

“高齢者雇用継続給付”は、こうした賃金減少の一部を補填してくれる給付です。

まずは受給要件を見てみましょう。

受給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです。65歳以降は年金が支給されるため、給付は打ち切られます。

高年齢雇用継続給付の受給金額

受給金額は「現在の賃金×支給率」で計算されます。

| 賃金が61%未満 | 61%以上75%未満 | 75%以上 |

|---|---|---|

| 15%(MAX) | 賃金低下幅に応じて | 支給ゼロ |

重要なのは、60歳以降の賃金が61%未満になった場合の支給率は15%だということです。

この点はFP2級試験で超頻出なので、しっかり覚えておいてください。

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金

雇用継続給付は2種類あり、基本手当の受給状況に応じていずれか一方が支給されます。

- 高年齢雇用継続基本給付金:基本手当を受給せずに継続して働く場合

- 高年齢再就職給付金:基本手当の支給日数を100日以上残して再就職した場合

❶高年齢雇用継続給付金は65歳に達する月まで支給されます(最大5年間)。

❷高年齢再就職給付金の支給期間は1年または2年です。一度退職して基本手当を受給しているため、高年齢雇用継続給付金よりも支給期間は短くなります。

高年齢再就職給付金の支給期間

- 基本手当の残り日数が200日以上 ➡︎ 2年間給付

- 基本手当の残り日数が100日以上 ➡︎ 1年間給付

※65歳に達した時点で給付停止

基本手当ってなんだっけ?という方は、“雇用保険❶”の講義で復習しておこう!

過去問チャレンジ

高年齢雇用継続給付はFP2級試験では頻出ですが、出題ポイントは決まっています。

以下の過去問で慣れておきましょう。

1年後に60歳の定年退職を迎える会社員Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのBさんに定年後に継続雇用となった場合における雇用保険からの給付について相談した。Bさんが説明した雇用保険 の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において雇用保険の一般被保険者としての算定基礎期間に相当する期間が( ア )以上あり、かつ、60歳以降の支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額と比較して( イ )未満に低下している場合に支給の対象となります。支給期間は、60歳に達した月から( ウ )に達する月までです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が60歳時点のみなし賃金日額に30を乗じた額の61%未満の場合は、支給対象月に支払われた賃金額の( エ )相当額となります。

- (ア)2年 (イ)75% (ウ)65歳 (エ)20%

- (ア)2年 (イ)80% (ウ)70歳 (エ)15%

- (ア)5年 (イ)75% (ウ)65歳 (エ)15%

- (ア)5年 (イ)80% (ウ)70歳 (エ)20%

(2021年1月 FP2級学科)

それでは解説していきます。

(ア)5年

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。どちらも雇用保険の被保険者期間が5年以上あることが受給要件となります。

(イ)75%

高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が75%未満に減った場合に支給されます。

(ウ)65歳

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳から65歳まで支給されます。

(エ)15%

65歳以降の賃金が61%未満になったとき、現在の賃金の15%相当額(給付率の最大値)が支給されます。

以上により、正解は❸となります。

この問題は超重要です!できれば選択肢を見なくても解けるようにしておきましょう。

育児休業給付

育児休業給付の受給要件

子どもを養育するために育児休業を取った人に支給されるのが“育児休業給付”です。

女性向けのイメージが強いですが、男性の育児休業も対象になります。

まずは育児休業給付の支給要件を押さえておきましょう。

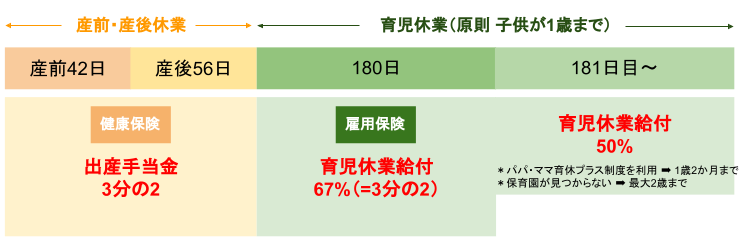

育児休業給付の受給期間

受給期間は原則として子どもが1歳になるまでです。ただし例外があります。

育児休業給付の受給期間

- 原則は子どもが1歳になるまで

- “パパママ育休プラス制度”を利用する場合は1歳2か月まで

- 保育所が見つからない場合は最大で2歳になるまで

育児休業給付は2回に分けて分割取得することも可能です。

パパママ育休プラス制度ってなんだ?

父親と母親の両方が育児休業を取得する場合に、育児休業給付の受給期間を延長してあげようという制度だよ。父親の育児参加促進が目的です。

育児休業給付の受給金額

受給金額は育児休業取得後の最初の180日とその後で異なります。

- 育児休業開始からの180日

➡︎ 休業前の賃金×3分の2(67%) - その後、子どもが1歳になるまで

➡︎ 休業前の賃金×50%

育児休業給付は健康保険の”出産手当金”とセットで理解することがポイントです。

まず、産後56日間は健康保険から”出産手当金”が支給されます。

しかし、たったの56日で支給が打ち切られてもまだまだ子どもは乳児です。職場に戻るのには無理があります。

そこで雇用保険の出番です。

出産手当金の支給停止以降は、健康保険の”育児休業給付”にバトンタッチされ、子どもが1歳になるまで支給が継続されます。

この流れをしっかり理解しておきましょう。

出産手当金を忘れてしまった方は、公的医療保険❶の講義で復習しておこう!

産後パパ休業(出生時育児休業制度)

2022年10月に”産後パパ育休制度”がスタートしました。

男性版産後休暇のようなもので、子の出生後一定期間内に休暇を取得した男性に給付金が支払われます。

男性の育児参加を促進するための制度ですね。

次のポイントを押さえておきましょう。

介護休業給付

介護休業給付の受給要件

親族の介護のために休業したときに受給できるのが“介護休業給付”です。

実の父母だけでなく、配偶者の父母の介護も対象になります。

育児休業給付と同じく、賃金が休業前の80%未満になった場合に支給されます。

介護休業給付の受給金額と受給期間

介護休業給付の金額は、休業前の賃金の67%です。

受給期間の上限は93日で、3回まで分割して取得できます。

また、複数の被保険者が同一の対象家族に対して同時に介護休業を取得した場合、それぞれ介護休業給付を受給することができます。

例えば、父の介護のために長男と長女が同時に介護休業給付を取得した場合、長男・長女ともおに受給できるということです。

介護休業給付は、出題箇所がほとんど決まっています。以下のポイントだけはしっかりおさえておきましょう。

過去問チャレンジ

育児休業給付と介護休業給付に関する過去問を見てみましょう。

雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。

- 育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。

- 介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。

- 一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。

(2022年9月 FP2級学科)

それでは解説をしていきます。

❶不適切。

育児休業給付は、休業前の2年間に労働日数11日以上の月(みなし被保険者期間)が12か月以上あることが受給要件となります。

❷不適切。

育児休業給付は、育児休業開始から180日目までは休業前賃金の67%、181日目以降は休業前賃金の50%が支給されます。

❸不適切。

介護休業給付の受給期間は最大93日間で、3回まで分割取得することができます。なお、育児休業給付は2回まで分割取得が可能です。セットで覚えておきましょう。

❹適切。

設問のとおりです。実父母だけでなく、配偶者の父母の介護も介護休業給付の対象となります。このほか、配偶者や子、祖父母、兄弟姉妹の介護も対象です。

以上により、正解は❹となります。

教育訓練給付

一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金

“教育訓練給付”とは、働く人の主体的な能力開発や中長期的なキャリア形成を支援することを目的とした制度です。

雇用保険の被保険者期間が3年以上ある者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講した場合、支払った費用の一部が給付されます。

教育訓練給付には主に次の2つがあります。

- 一般教育訓練給付金

- 専門実践教育訓練給付金

一般教育訓練よりも専門実践教育訓練の方が、より専門的で難易度が高くなります。

一般教育訓練給付金の対象にはFPや簿記など身近な資格も含まれます。専門実践教育訓練給付金は、看護師や介護福祉士などの専門的な資格に限定されます。

教育訓練給付の受給金額

受給金額は、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金で異なります。

- 一般教育訓練給付金:費用の20%(上限10万円)

- 専門実践教育訓練給付金:費用の50%(年間上限40万円、最大4年間まで)

専門実践教育訓練の対象は専門性が高く、資格取得に数年間かかることもあります。このため、受給金額は大きく、受給できる期間も長めになっています。

教育訓練給付は、高年齢雇用継続給付や育児・介護休業給付に比べて出題頻度は低めですが、概要だけは理解しておきましょう。

2回にわたる雇用保険の学習は以上です。おつかれさまでした。

ふう、これで終わりか?雇用保険は長かったな

雇用保険は給付の種類が多くて大変ですが、必ず出題されます。しっかり復習しておきましょう!次回からは公的年金の学習に入ります。

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ

.png)