【FP2級】雇用保険❶〜求職者給付と就業促進給付

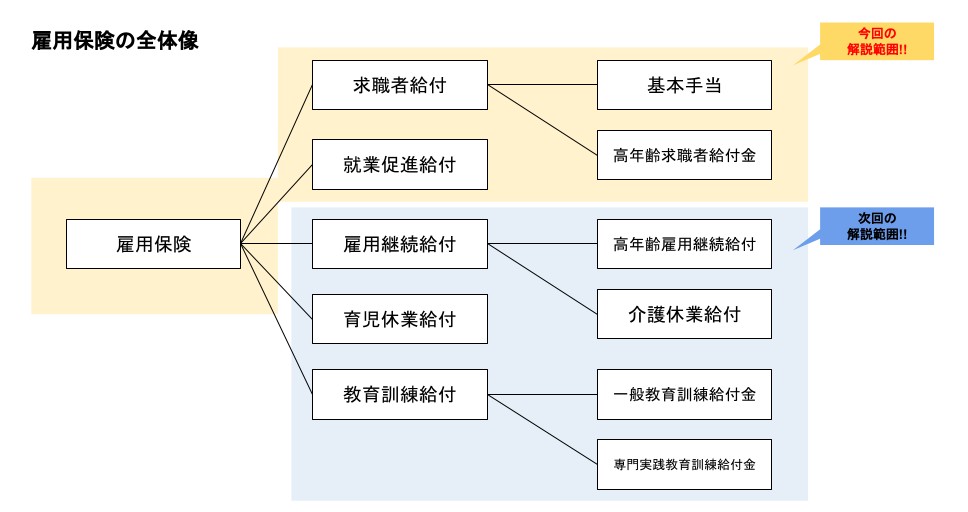

今回から2回に分けて雇用保険を解説します。まずは雇用保険の全体像と求職者給付を中心に学習していきましょう。

- 雇用保険の全体像と対象者を理解する

- 基本手当の受給要件や給付日数を理解する

- 就業促進給付の概要を理解する

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ

雇用保険とは

雇用保険は、労働者災害補償保険と並ぶ労働保険の1つです。

国が運営しており、手続の窓口は“公共職業安定所(ハローワーク)”が担います。

.png)

雇用保険を一言でいうと“雇用を守るための公的保険”です。

“失業保険”とも呼ばれますが、失業者に対する給付以外にも、育児・介護への給付や教育訓練給付など様々な給付があります。

今回はまず雇用保険の全体感を理解したうえで、求職者給付を中心に学習していきます。

雇用保険の対象者と保険料

雇用保険の対象者

まずは雇用保険の対象者を押さえておきましょう。

要件を満たせば、パートや外国人労働者でも被保険者になります。

ただし、法人の役員や個人事業主は対象になりません。

雇用保険は雇用する側ではなく、雇用される側の生活を守るための保険だからです。

ここまでが原則ですが、例外として“マルチジョブホルダー制度”を覚えておきましょう。

以下すべてに該当する者は雇用保険の被保険者となる

- 複数の事業所で雇用されている65歳以上の者

- 2つの事業所の労働時間を合計すると20時間を超える

- 2つの事業所の雇用見込みが31日以上

1つの事業所で20時間を超えなくても、2つの事業所の合計が20時間を超えていればOKということです。65歳以上の多様な働き方に対応した制度ですね。

雇用保険の保険料

保険料は事業主だけでなく、被保険者(労働者)も一部を負担します。

具体的には保険料のうち、失業等給付と育児休業給付の部分は労使折半、それ以外の部分は全額事業主が負担することになっています。

保険料負担に関しては、健康保険や労働者災害補償保険との違いを整理しておきましょう。

求職者給付【基本手当】

ここからは雇用保険の各種給付を学習していきます。

まずは求職者給付の“基本手当”からです。基本手当とは、失業者の生活を守るために一定期間の金銭的な給付を行うものです。

FP2級試験では、受給資格や受給日数の問題がよく出ます。

基本手当の受給資格

基本手当を受給するための要件を見ていきましょう。

マーカー部分は超頻出です。

2年間で12か月以上の被保険者期間が必要なので、新卒1年目の自己都合退職では条件を満たさないことになります。

65歳以上はどうなるんだ?

65歳以上の高年齢被保険者は、基本手当の代わりに”高年齢求職者給付金”を受給できます。詳細は後ほど解説します。

基本手当の受給金額と所定給付日数

基本手当の受給金額は次のとおりです。

“基本手当日額”は、離職前6か月間の賃金を180日で割った金額に一定割合を乗じて算出します。

この計算には臨時の給与や賞与は含みません。

次に“所定給付日数”とは、基本手当日額を受給できる日数のことです。

所定給付日数は、退職理由や年齢によって異なります。

順番に見ていきましょう。

一般受給資格者の所定給付日数

まずは一般受給資格者(自己都合または定年により離職した者)の所定給付日数です。

- 被保険者期間1年以上10年未満 ➡︎ 90日

- 被保険者期間10年以上20年未満 ➡︎ 120日

- 被保険者期間20年以上 ➡︎ 150日

被保険者期間が長いほど所定給付日数は長くなります。

被保険者期間が1年未満の場合は、所定給付日数はありません。新卒1年目で退職した人は基本手当の対象外ということです。

“90日”と”150日”はFP2級試験で頻出なのでしっかり覚えておこう!

特定受給資格者の所定給付日数

次に特定受給資格者(倒産や解雇により離職した者)の所定給付日数です。

特定受給資格者の場合は、被保険者期間だけでなく、離職時の年齢によっても所定給付日数が変わってきます。

全てを覚えるのは大変なので、所定給付日数が最短になるケースと最長になるケースだけ覚えておきましょう。

この2つを押さえればFP2級はなんとかなります。

- 被保険者期間が1年未満(年齢問わず) ➡︎ 90日(これが最短)

- 被保険者期間20年以上かつ45歳以上60歳未満 ➡︎ 330日(これが最長)

就職困難者(障害者など)の所定給付日数は最長で360日になります。頭の片隅に入れておこう!

基本手当の待機期間と受給期間

基本手当は離職してすぐに受給できるわけではありません。

7日間の待機期間があり、これを経過した後に受給できるようになります。

さらに自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて2か月の給付制限があります。

要するに、自己都合退職した人が基本手当を受給できるのは退職の日から7日間+2か月後になるということです。

また、基本手当の受給期間は1年間です。

1年経過後は所定給付日数が残っていたとしても、基本手当の受給はできません。

ただし、病気やケガ、出産・育児により就業できない場合は、最大4年間まで延長が可能です。

支給期間とは要するに”有効期限”のことです。

基本手当の受給手続き

求職者給付の基本手当は、手続きをしなければ受給することはできません。

具体的には、本人の住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に離職票を提出し、失業認定を受ける必要があります。

失業認定は4週間に1度の頻度で受ける必要があります。定期的に要件を満たしているかを確認されるということです。

求職者給付【高年齢求職者給付金】

求職者給付の”基本手当”は、65歳未満の人を対象にしています。

このため65歳以上の人が失業しても”基本手当”を受給することはできませんが、代わりに“高年齢求職者給付金”を一時金で受給することができます。

- 65歳未満(一般被保険者)➡︎ 基本手当

- 65歳以上(高年齢被保険者)➡︎ 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金の所定給付日数は、被保険者期間によって30日または50日です。

生涯一度きりではなく、支給要件を満たすたびに受給することができます。

高年齢求職者給付金の出題頻度は低めですが、概要だけは理解しておきましょう。

就職促進給付

基本手当の受給者が再就職したときに受給できるのが“就職促進手当”です。

就職促進手当には、主に“再就職手当”と“就業促進定着手当”があります。

出題頻度は低めなので、概要だけ理解しておきましょう。

- 再就職手当:所定給付日数を3分の1以上残した状態で再就職したときに支給

- 就業促進定着手当:再就職先で6か月勤務し、かつ6か月間の1日あたりの賃金が前職を下回るときに給付

“再就職手当”は、基本手当を使い切らずに再就職した人へのご褒美みたいなものです。さらに再就職先で6か月勤務すれば、下がった賃金の一部を”就業促進定着手当”で補填してもらえるイメージです。

過去問チャレンジ

最後にFP2級試験対策として、実際の過去問を見てみましょう。

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 6ヵ月以上あるときに受給することができる。

- 基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。

- 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。

- 正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。

(2019年9月 FP2級学科)

それでは解説をしていきます。

❶不適切。

一般受給資格者(自己都合または定年退職)の場合、離職前の2年間に被保険者期間が12か月以上あることが基本手当の受給要件です。なお、特定受給資格者(倒産または解雇)の場合は、離職前の1年間で6か月以上の被保険者期間があれば受給できます。設問はいずれにも該当しないので誤りです。

❷不適切。

一般受給資格者の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合、最長の150日となります。設問は180日としているので誤りです。なお、特定受給資格者の場合は、被保険者期間が20年以上かつ45歳以上60歳未満のときに最長の330日となります。

❸適切。

設問のとおりです。”受給期間”は”有効期限”と読み換えると分かりやすいです。

❹不適切。

自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて、2か月の給付制限期間があります。設問は給付制限期間を4か月としているので誤りです。

以上により、正解は❸となります。

今回の学習は以上です。給付条件や日数など覚えることが多いので、何度も復習しておきましょう。次回は雇用継続給付や教育訓練給付を解説します。

試験対策には“直前対策note(2025年5月試験対応)”がおすすめだぞ

.png)